Цель работы. анализ результатов комплексного обследования детей с врожденными аномалиями развития внутреннего слухового прохода (ВСП) и предложение рентгенологической классификации патологии, исходя из собственного опыта.

Материалы и методы. Проанализирована группа из 250 детей (500 ушей), обследованных за период с 2012 по 2024 годы с двусторонней или односторонней сенсоневральной, кондуктивной или смешанной тугоухостью различной степени тяжести неизвестной этиологии. После аудиологического обследования выполнялась компьютерная томография (КТ) височных костей высокого разрешения. ВСП оценивали по алгоритму: наличие ВСП, его диаметр и форма, состояние дна ВСП и улиткового поля, положение ВСП относительно соседних структур. Дети с выявленными врожденными аномалиями развития ВСП направлялись на магнитно-резонансную томографию (МРТ) головного мозга 3Т с прицельным исследованием слуховых нервов.

Результаты. У 63 пациентов (25.2%) выявлены врожденные аномалии развития ВСП: стеноз, удвоение, бульбообразное расширение, частичная или полная облитерация улиткового поля. На тональных пороговых аудиограммах при врожденных аномалиях ВСП может присутствовать костно-воздушный интервал. В ряде случаев может регистрироваться отоакустическая эмиссия. На основании анализа наблюдавшихся клинических случаев предложена классификация врожденных аномалий развития ВСП.

Выводы. Врожденные аномалии развития ВСП являются одной из серьезных причин тугоухости, которая требует особой тактики ведения пациентов. Определить локализацию патологии по аудиологическим характеристикам тугоухости не представляется возможным. Активное использование КТ височных костей и по показаниям МРТ 3Т в комплексном обследовании детей с тугоухостью неясной этиологии позволяет выявить непосредственную причину снижения слуха и правильно определить тактику реабилитации пациентов.

Введение

Исследования последних лет показывают, что генетический или врожденный механизм возникновения тугоухости имеет место у значительного числа детей.

При этом врожденные аномалии развития внутреннего уха характеризуются следующими особенностями:

- Манифестация тугоухости не с рождения, а в более старшем, чаще всего дошкольном возрасте, что создает ложное впечатление о приобретенном характере потери слуха.

- Проявление на тональной пороговой аудиограмме (ТПА) в виде не только сенсоневральной, но и кондуктивной или смешанной тугоухости.

- Клиническая вариабельность, проявляющаяся врожденным, внезапным или прогрессирующим снижением слуха различного характера и степени тяжести.

Именно разнообразие аудиологических находок и клинической картины при врожденных аномалиях развития внутреннего уха, и, в частности, внутреннего слухового прохода (ВСП), делает крайне необходимым более широкое использование современных методов визуализации в аудиологической практике.

Метод компьютерной томографии (КТ) височных костей высокого разрешения открыл принципиально новые возможности визуализации структур лабиринта в норме и при различных патологических состояниях, расширил представления о врожденных мальформациях уха и помог дополнить существующие классификации.

ВСП представляет собой короткий костный канал на задней поверхности пирамиды височной кости, расположенный почти горизонтально в поперечном направлении в отношении черепа. Длина ВСП около 8 мм, в нем проходят VIII и VII черепные нервы. Стенки ВСП образованы плотной компактной костью. На протяжении первых трех лет жизни происходит увеличение диаметра ВСП с 3 до 5 мм [1], у взрослых диаметр ВСП может достигать 6-8 мм.

Дно ВСП, или внутренняя его стенка (fundus meatus acustici interni), одновременно является медиальной стенкой преддверия и улитки, и несколько вдавлено в направлении улитки.

На поверхности, обращенной в полость ВСП, визуализируется поперечный гребень (crista transversa), горизонтально идущий по передней стенке ВСП и разделяющий ВСП на две неравных части: меньшая – верхняя, и большая – нижняя [2]. В верхней части проходит лицевой нерв.

Ниже поперечного гребня в переднем отделе дна ВСП находится углубление – поле улитки (area cochleae), которое представляет собой основание модиолюса, обращенное ко дну ВСП, и имеет множество спирально расположенных мелких отверстий (lamina cribrosa), ведущих в стержень улитки (modiolus).

Врожденные аномалии развития ВСП, как и аномалии других отделов внутреннего уха, могут быть:

- односторонние или двусторонние

- изолированные или сочетающиеся с аномалиями внутреннего, среднего и наружного уха [3].

- изолированные или часть генетического синдрома (например, при синдромах Ваарденбурга, Клиппеля-Фейля, CHARGE, Гольденхара)

Врожденные аномалии развития ВСП иногда могут сочетаться с патологией лицевого нерва ввиду их анатомической близости [4]. Однако в большинстве случаев парез лицевого нерва при данной аномалии отсутствует [5, 6].

В литературе отсутствует общепринятая классификация врожденных аномалия развития ВСП, но встречаются описания различных вариантов врожденных аномалий развития ВСП [3,4].

Отсутствие ВСП. Сочетается с аплазией улитки (аномалия Мишеля) и клинически проявляется врожденной сенсоневральной глухотой.

Удвоение ВСП – редкая аномалия, может быть изолированной находкой или частью генетического синдрома [7]. В литературе описан случай удвоения ВСП у 7-летнего мальчика с аномалией Клиппеля-Фейля [8].

Утроение ВСП – крайне редкая аномалия, в литературе встречается только единичное описание [9].

Аномально узкий ВСП (уменьшение диаметра до 1-2 мм) подразумевает отсутствие функционирующего слухового нерва и является противопоказанием для кохлеарной имплантации. Стенозирование ВСП является причиной сенсоневральной тугоухости, прогрессирующей вплоть до глухоты в детском возрасте.

Аномально широкий (бульбообразный) ВСП (6 и более мм) встречается чаще, чем узкий ВСП [10] и может характеризоваться в части случаев различными клиническими и аудиологическими находками. Данное состояние может быть при нейрофиброматозе, даже при отсутствии невриномы VIII черепного нерва [11]. Описан случай внезапной полной глухоты сначала на одно ухо, а затем через некоторый промежуток времени, после легкой физической нагрузки, на второе ухо при двустороннем широком ВСП [12]. При бульбообразном расширении ВСП может быть гипоплазия слухового нерва, что требует проведения магнитно-резонансной томографии слухового нерва, если решается вопрос о проведении кохлеарной имплантации.

Аномалия развития дна ВСП встречается при Х-сцепленной прогрессирующей смешанной тугоухости, которая может проявиться “gusher”-синдромом при попытке операций на стремени. Болеют лица мужского пола, заболевание начинается в дошкольном возрасте. Однако в литературе описан единичный случай данного состояния у женщин из одной семьи, с врожденной прогрессирующей смешанной тугоухостью 4 степени, которая ассоциировалась с “gusher” и деформацией ВСП по данным КТ [13].

Дефект дна ВСП при Х-сцепленной прогрессирующей смешанной тугоухости ассоциируется с коммуникацией между перилимфатическим пространством внутреннего уха и субарахноидальным пространством головного мозга из-за костного дефекта между базальным завитком улитки и внутренним слуховым проходом. Такое излишнее расширение сообщения между анатомическими структурами приводит к ненужной чувствительности рецепторов уха к перепадам внутричерепного давления и их постепенной гибели, что дает на ТПА повышение порогов слуха по кости. При повышении внутричерепного давления сразу же происходит повышение давления в перилимфатическом пространстве внутреннего уха, что в ряде случаев приводит к фонтанирующему истечению спинномозговой жидкости – спонтанному (при прорыве круглого окна улитки или при переломе подножной пластинки стремени) или при хирургических манипуляциях на стремени – “perilymphatic gusher” синдром.

Также пациенты с аномалией развития дна ВСП вследствие излишне свободного сообщения структур уха с цереброспинальным пространством угрожаемым по развитию рецидивирующих менингитов [10, 14].

Противоположным дефекту дна ВСП состоянием является полная или частичная костная облитерация улиткового поля – дефект основания модиолюса, его уплотнение, что приводит к закрытию или уменьшению диаметра отверстий, через которые волокна спирального ганглия покидают улитку и формируют ствол слухового нерва во ВСП [11]. Полная костная облитерация улиткового поля проявляется врожденной сенсоневральной глухотой и является противопоказанием к кохлеарной имплантации.

В литературе описан уникальный случай вертикального расположения ВСП у 8-летнего мальчика с врожденной смешанной тугоухостью [15].

Целью работы явились анализ результатов комплексного обследования детей с врожденными аномалиями развития внутреннего слухового прохода и предложение рентгенологической классификации данной патологии, исходя из собственного опыта.

Материалы и методы

Нами была проанализирована группа из 250 детей (500 ушей), обследованных за период с 2012 по 2024 годы с двусторонней или односторонней сенсоневральной, кондуктивной или смешанной тугоухостью различной степени тяжести, этиология которой была неизвестна.

Этиология двусторонней сенсоневральной тугоухости (СНТ) считалась неизвестной после отрицательных результатов ДНК диагностики несиндромальной глухоты (поиск мутаций в гене JGB2).

Смешанная тугоухость характеризовалась наличием выраженного костно-воздушного интервала (КВИ) 15 дБ и более на трех и более частотах на ТПА при нормальной отоскопической картине, тимпанограмме типа А по J. Jerger и повышенных порогах слуха по костной проводимости. При кондуктивной тугоухости на ТПА пороги слуха по костному звукопроведению были в норме. Тимпанограммы во всех случаях тугоухости были тип А по J. Jerger.

Степень снижения слуха варьировала от умеренной потери слуха до полной глухоты.

Всем детям после выполнения полного аудиологического обследования, выполнялась компьютерная томография высокого разрешения на томографе GE Revolution Discovery CT.

На КТ височных костей мы детально изучали структуры среднего и внутреннего уха. ВСП мы оценивали по следующему алгоритму:

- наличие ВСП

- диаметр и форма ВСП

- состояние дна ВСП и улиткового поля

- положение ВСП относительно соседних структур

Дети с выявленными врожденными аномалиями развития ВСП далее направлялись на проведение магнитно-резонансной томографии (МРТ) головного мозга для оценки состояния слухового нерва. МРТ головного мозга с прицельным исследованием слуховых нервов проводилась на томографе GE 3Т Discovery 750 согласно методике, описанной Glastonbury C. M. И соавт. – МРТ 3 Тесла, Т2 взвешенные изображения, тонкие срезы (0.5-0.6 мм), режим fast spin-echo, косо-сагиттальная проекция, перпендикулярно длинной оси внутреннего слухового прохода [16, 17, 18, 19, 20].

Результаты

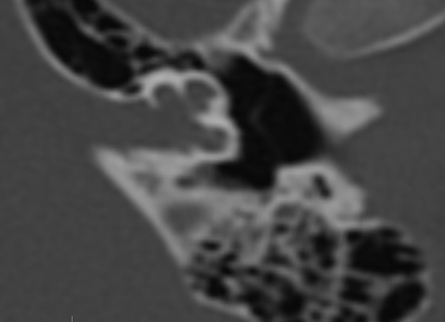

Врожденные аномалии развития ВСП (изолированные или сочетающиеся с другими аномалиями внутреннего и среднего уха) были обнаружены у 63 из 250 детей (25.2%). У 187 детей (474 уха) на КТ изменений выявлено не было, ВСП имел нормальную анатомию (рис. 1). Из 63 детей 38 детей имели на ТПА сенсоневральную тугоухость различной степени тяжести, 17 детей - смешанную тугоухость, 8 детей имели кондуктивную тугоухость с нормальными порогами по костной проводимости. Из 63 детей 9 детей имели сочетанную аномалию развития ВСП, внутреннего и среднего уха, которая проявилась в дошкольном возрасте двусторонней смешанной тугоухостью у 6 детей и двусторонней кондуктивной тугоухостью, постепенно перешедшей в смешанную у 3 детей.

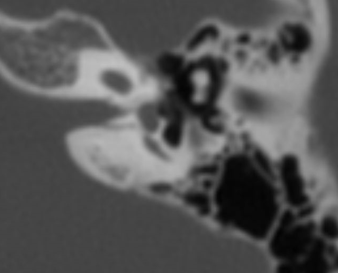

На рис. 2 представлена КТ височных костей девочки 14 лет с СHARGE-синдромом и двусторонним стенозом ВСП в сочетании с дисплазией цепи слуховых косточек. В возрасте 5 лет ребенок имел двустороннюю кондуктивную тугоухость 2 степени, в возрасте 14 лет – двустороннюю смешанную тугоухость 4 степени, вероятно из-за прогрессирующего сдавления слуховых нервов во ВСП. 1 ребенок с множественными врожденными аномалиями развития головного мозга и неустановленным при секвенировании экзома генетическим синдромом, имел сочетанную патологию наружного уха (преаурикулярные фистулы) и ВСП (двусторонний стеноз), которая проявилась двусторонней СНТ 4 степени. У 3 детей с двусторонней полной сенсоневральной глухотой на КТ был выявлен двусторонний стеноз ВСП, с отсутствием слуховых нервов на последующей МРТ. Детям было рекомендовано обучение языку жестов и чтению с губ. Но одному ребенку с двусторонним выраженным стенозом ВСП, выявленным в возрасте 6 месяцев, несмотря на заключение рентгенолога о полном отсутствии слуховых нервов и бесперспективности кохлеарной имплантации, операция все же была проведена – без эффекта со стороны слуха.

У одного ребенка с выявленной двусторонней глухотой на КТ обнаружилась необычная форма стеноза, которую мы назвали парциальный стеноз ВСП – улитковая порция канала слухового нерва отсутствует (облитерирована часть ВСП), а преддверная часть канала ВСП сформирована правильно. В литературе имеется только одно описание подобного случая [16].

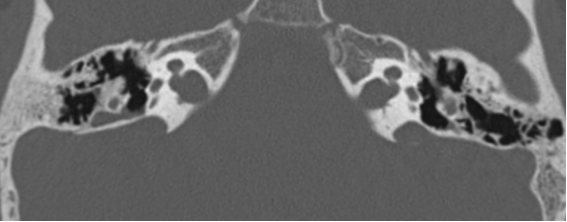

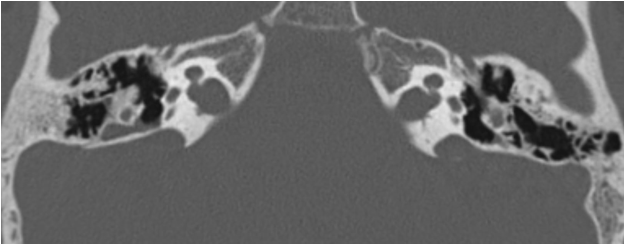

При обследовании 8 мальчиков, имевших на ТПА двустороннюю кондуктивную тугоухость, с зубцом Кархарта, нормальные тимпанограммы типа А по J. Jerger и отсутствие регистрации обоих классов отоакустической эмиссии, на КТ височных костей была обнаружена двусторонняя аномалия развития дна ВСП по типу “gusher” (рис. 3). Генетическое обследование выявило Х-сцепленную тугоухость с “gusher”-синдромом стремени. При такой аудиологической картине, крайне важно не принять “gusher”-синдром стремени за отосклероз, который встречается у детей, и является исключительно рентгенологическим диагнозом. Дети были слухопротезированы, предупреждены о необходимости избегать травм головы, падений и контактных видов спорта, проводится контроль слуха в динамике. У 25 детей с односторонней сенсоневральной глухотой на пораженном ухе была обнаружена костная облитерация улиткового поля (“изолированная улитка”) (рис. 4), причем у одного ребенка данная аномалия сочеталась с удвоением ВСП. Детям было рекомендовано использование системы CROS и учеба на первой парте в школе, чтобы избежать академической неуспеваемости.

9 детей имели двустороннее бульбообразное расширение ВСП, ассоциированное с прогрессирующим снижением слуха в школьном возрасте по сенсоневральному типу. Эти пациенты после проведения МРТ и оценки состояния слухового нерва были слухопротезированы. Бульбообразное расширение ВСП часто встречается при комбинированных врожденных аномалиях среднего и внутреннего уха. Следует отметить, что бульбообразное расширение ВСП может обнаруживаться и при нормальном состоянии слуха, на компьютерных томограммах, сделанных по другим показаниям. Вероятно, для прогностической оценки этого состояния требуется дальнейшее накопление данных.

На рис. 5 представлена КТ ребенка 6 лет с двусторонним бульбообразным расширением ВСП, в сочетании с двусторонней аномалией развития среднего и внутреннего уха - дисплазией цепи слуховых косточек, недоразвитием улитки и широким водопроводом преддверия. Снижение слуха возникло без видимой причины в возрасте 6 лет и проявилось двусторонней кондуктивной тугоухостью 2 степени и тимпанограммами типа А по J.Jerger. Какая из имеющихся у ребенка аномалий вызвала падение слуха осталось неизвестным. В такой ситуации высоковероятно дальнейшее падение слуха – спонтанное или спровоцированное, вплоть до глухоты.

Обсуждение результатов

Учитывая разнообразие вариантов врожденных аномалий развития ВСП, на основании данных литературы и своего опыта, мы предприняли попытку классифицировать врожденные аномалии развития ВСП по рентгенологическим характеристикам следующим образом:

1.Изменение диаметра ВСП:

- стенозированный ВСП

- частично стенозированный ВСП

- аномально широкий (бульбообразно расширенный) ВСП.

- Изменение структуры (аномалии дна ВСП):

- “perilymphatic gusher”-синдром

- полная костная облитерация улиткового поля

- частичная костная облитерация улиткового поля

- Изменение количества:

- отсутствие ВСП

- удвоение ВСП

- утроение ВСП

- Изменение положения ВСП относительно других анатомических структур

- Сочетанные аномалии ВСП, среднего и внутреннего уха

На МРТ 3 Тесла можно было выявить нормальный диаметр слухового нерва, уменьшение диаметра слухового нерва (гипоплазия) или его отсутствие (аплазия). Данная информация крайне необходима для определения показаний к кохлеарной имплантации. Нитевидный слуховой нерв не является противопоказанием к операции, но при определении показаний необходимо учитывать и состояние других анатомических структур уха (модиолюса, улиткового поля и других).

Анализируя аудиологические характеристики детей с врожденными аномалиями развития ВСП, следует отметить “коварное” поведение отоакустической эмиссии. Из 25 детей с односторонней облитерацией улиткового поля, отоакустическая эмиссия на стороне облитерации регистрировалась на момент исследования у 8 детей, что в ряде случаев (когда сурдолог проводил тимпанометрию без регистрации испилатеральных акустических рефлексов), вызывало подозрение на симуляцию ребенком односторонней глухоты.

С другой стороны, отсутствие регистрации отоакустической эмиссии при врожденных аномалиях развития ВСП, может создавать ложное представление о поражении только структур улитки внутреннего уха (наружных волосковых клеток).

Выводы

Врожденные аномалии развития ВСП являются одной из серьезных причин тугоухости, которая требует особой тактики ведения пациентов. Определить локализацию патологии по виду тугоухости на ТПА не представляется возможным, так как КВИ на ТПА может встречаться при патологии не только наружного и среднего уха, но и внутреннего уха и внутреннего слухового прохода. Наличие или отсутствие ОАЭ при врожденных аномалиях ВСП также не способствует определению локализации патологии.

Активное использование КТ височных костей и по показаниям МРТ 3 Тесла в комплексном обследовании детей с тугоухостью неясной этиологии позволяет не только выявить непосредственную причину снижения слуха, но и правильно определить тактику реабилитации пациентов и избежать ненужных диагностических и лечебных манипуляций и операций.

Авторы подтверждают отсутствие конфликта интересов.

Рисунок 1. КТ картина внутреннего слухового прохода в норме

Рисунок 2. КТ височных костей ребенка 14 лет с СHARGE синдромом. Двусторонний стеноз внутреннего слухового прохода

Рисунок 3. КТ картина врожденной аномалии дна внутреннего слухового прохода - “perilymphatic gusher”-синдром. Дно внутреннего слухового прохода расширено, костная стенка между ним и базальным завитком улитки не прослеживается

Рисунок 4. КТ картина облитерации улиткового поля

Рисунок 5. Двустороннее бульбообразное расширение внутреннего слухового прохода в сочетании с мальформацией улитки и широким водопроводом преддверия

Кожантаева С.К. - https://orcid.org 0000-0002-0184-2440

Торопчина Л.В. - https://orcid.org 0000-0003-4272-2311

Зеликович Е.И. - https://orcid.org 0000-0003-1859-0179

Куриленков Г.В. - https://orcid.org 0000-0001-7756-2341

- Куриленков ГВ. Компьютерная томография височной кости у детей (методика исследования и диагностика пороков развития): Автореф. дисс…канд. мед. наук. М: 2001.

- Зеликович ЕИ. КТ височной кости в изучении структур внутреннего уха и выявлении причин нейросенсорной тугоухости. Вестник оториноларингологии 2004; 6: 25-31.

- Manzari L, Scagnelli P. Large bilateral internal auditory meatus associated with bilateral superior semicircular canal dehiscence. Ear Nose Throat J. 2013 Jan;92(1):25-33. doi: 10.1177/014556131309200109.

- Kew TY, Abdullah A. Duplicate internal auditory canals with facial and vestibulocochlear nerve dysfunction. J Laryngol Otol. 2012 Jan;126(1):66-71. DOI: 10.1017/S0022215111002258

- Giesemann AM, Neuburger J, Lanfermann H, Goetz F. Aberrant course of the intracranial facial nerve in cases of atresia of the internal auditory canal (IAC).Neuroradiology. 2011 Sep;53(9):681-7. DOI: 10.1007/s00234-011-0862-2.

- Yates JA, Patel PC, Millman B, Gibson WS. Isolated congenital internal auditory canal atresia with normal facial nerve function. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 1997 Jul 18;41(1):1-8. DOI:10.1016/s0165-5876(97)00044-x.

- Weon YC, Kim JH, Choi SK, Koo JW. Bilateral duplication of the internal auditory canal. Pediatr Radiol. 2007 Oct;37(10):1047-9. DOI:10.1007/s00247-007-0570-6.

- Demir OI, Cakmakci H, Erdag TK, Men S. Narrow duplicated internal auditory canal: radiological findings and review of the literature. Pediatr Radiol. 2005 Dec;35(12):1220-3. DOI: 10.1007/s00247-005-1547-y.

- Lee SY, Cha SH, Jeon MH, Bae IH, Han GS, Kim SJ, Park KS. Narrow duplicated or triplicated internal auditory canal (3 cases and review of literature): can we regard the separated narrow internal auditory canal as the presence of vestibulocochlear nerve fibers? J Comput Assist Tomogr. 2009 Jul-Aug;33(4):565-70. DOI: 10.1097/RCT.0b013e31818d8ba5.

- Santos S, Domínguez MJ, Cervera J, Suárez A, Bueno A, Bartolomé M, López R. Hearing loss and enlarged internal auditory canal in children. Acta Otorrinolaringol Esp. 2014 Mar-Apr;65(2):93-101. DOI: 10.1016/j.otoeng.2013.11.014

- Swartz JD, Harnsberger HR. Imaging of the Temporal Bone: Third edition. New York 1998.

- Magliulo G, Stasolla A, Colicchio MG, Gagliardi S. Enlarged internal auditory canal and sudden deafness. J Laryngol Otol. 2010 Aug;124(8):931-3. DOI: 10.1017/S0022215109992751.

- Papadaki E, Prassopoulos P, Bizakis J, Karampekios S, Papadakis H, Gourtsoyiannis N. X-linked deafness with stapes gusher in females. Eur J Radiol. 29(1998) 71-75. DOI: 10.1016/s0720-048x(98)00027-8.

- Guirado CR. Malformations of the inner auditory canal. Rev Laryngol Otol Rhinol (Bord). 1992;113(5):419-21.

- Artz GJ, Rao VM, O'Reilly RC. Vertically oriented internal auditory canal in an 8-year-old with hearing loss. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2006 Jun;70(6):1129-32. DOI: 10.1016/j.ijporl.2005.11.008.

- Ramos S, Ramos RF, Ramos HF, Baptista R. de Melo, Ramos B F. Aplasia or Hypoplasia of the Vestibulocochlear Nerve in a Infant with Sensorineural Hearing Loss. Intl. Arch. Otorhinolaryngol., São Paulo.2008;12 (2):303-6.

- Glastonbury CM, Davidson HC, Harnsberger HR, Butler J, Kertesz TR, Shelton C. Imaging Findings of Cochlear Nerve Deficiency. American Journal Neuroradiology. 2002; April 23: 635-643.

- Herman B, Angeli S. Differences in Cochlear Nerve Cross-Sectional Area between Normal Hearing and Postlingually Deafened Patients on MRI. Otorynolaryngology-Head and Neck Surgery. 2010;144(I):64-66. DOI: 10.1177/0194599810390884.

- Huang BY, Roche JP, Buchman CA, Castillo M. Brain Stem and Inner Ear Abnormalities in Children with Auditory Neuropathy Spectrum Disorder and Cochlear Nerve Deficiency. American Journal Neuroradiology.2010; Nov-Dec 31:1972-79. DOI: 103174/ajnrA2178.

- Clemmens CS, Guidi J, Caroff A, Cohn SJ, Brant JA, Laury AM, Bilaniuk LT, Germiller JA. Unilateral Cochlear Nerve Deficiency in Children. Otolaryngology -- Head and Neck Surgery. 2013 149:318. DOI: 10.1177/0194599813487681.

Дополнительные файлы